文章摘要:马克·克拉滕伯格(Mark Clattenburg)近日自曝,在2007年他执法利物浦—埃弗顿德比(即古迪逊公园德比)时因情绪失控而做出多项错误判罚,这一自白一经披露便在足球圈内引发了轩然大波。整个事件并非仅是一个个案,而是对裁判心理、职业担当、媒体监督与球迷情绪之间复杂博弈的深刻映射。文章将从“情绪失控的内因与机制”、“判罚争议与竞技公正性”、“公众舆论与媒体审判机制”、“裁判职业成长与制度反思”这四个角度出发,层层剖析克拉滕伯格当年那场德比的争议与余波,并探讨这起自曝事件对于现代足球管理、裁判制度、舆论环境的启示。最后,文章将回归总结,尝试从整体上理解这一事件对足球世界的警示意义,以及未来如何在制度、培训和舆论监督中汲取教训,以减少类似“情绪失控”所带来的破坏。

1、情绪机制与心理诱因

在克拉滕伯格的自述中,他坦言自己在那场德比中“失去了控制”,甚至承认“我失去了做出判断的能力”。这一表述凸显出,作为裁判在高度紧张的比赛中,情绪反应具有强烈的干扰性。比赛节奏、球员、观众、压力诸多因素共同作用于其心理,让他处在一种近乎被动的“反应状态”。

在那场比赛中,克拉滕伯格当时年轻,仅入顶级联赛一年,面对利物浦与埃弗顿这样情绪浓烈、对抗激烈的地方德比,他可能尚无足够心理承受能力与应对手段。正如他后来承认的:他“之前从未经历那种德比”。这种心理上的预期落差,为他在比赛中情绪崩溃埋下了伏笔。

此外,裁判在比赛中本就承受巨大的外界刺激:球员抗议、场边噪声、教练质疑、媒体关注以及赛后舆论压力。对于一名年轻、有野心但经验尚浅的裁判来说,在这种压力复合刺激下,心理防线极易被突破,从而出现判断能力下降、情绪支配行为的危险。

情绪机制的微观层面还包括“认知负荷溢出”与“注意资源枯竭”。在那场德比中,克拉滕伯格必须同时兼顾跑动位置、定格视角、球员动作、规则细节、助理裁判信号与观众氛围,这种高负荷的注意资源调度本身就可能引发判断混乱。当主观情绪介入时,认知判断更容易偏向“迅速反应”而非冷静判断。

因此,从心理机制来看,克拉滕伯格那次情绪失控并非单一偶发,而是包含心理预设、认知负荷、外界刺激三重因素叠加的结果。他的自曝正是对这一机制的披露,也促使足球圈反思裁判这一角色的情绪承载极限。

2、判罚争议与竞技公正性

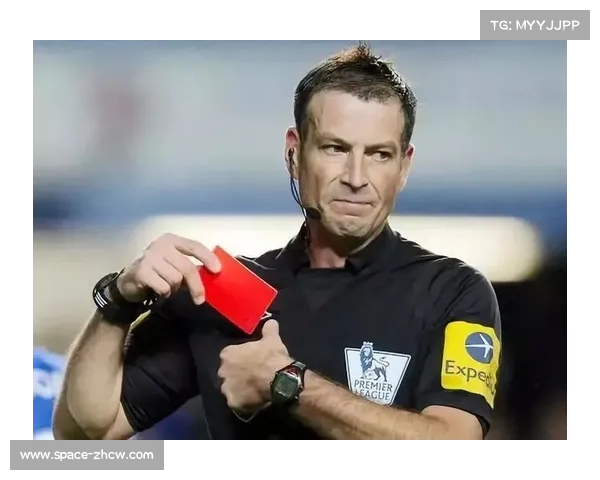

克拉滕伯格在自曝中明确承认,在那场德比他做出了多项争议性判罚:他给利物浦判了两次点球,没给埃弗顿最后阶段的点球请求开绿灯,并且对托尼·希伯特(Tony Hibbert)的黄牌升级为红牌,也对菲尔·内维尔(Phil Neville)判罚手球。他后来表示,其中几项都是错误的判断。 citeturn0search2turn0search1

这些判罚恰恰触及比赛胜负的关键节点,对比赛结果构成了实质性影响。尤其那次埃弗顿在最后时刻请求的点球,如果被判,更可能改变比赛走向。克拉滕伯格自认“如果给那个点球,埃弗顿有机会扳平”便是对此的直言。 citeturn0search2turn0search1

在这种情况下,裁判的情绪失控带来的判罚偏差,直接挑战竞技公正性原则。足球比赛强调“公正裁判”是维护比赛权威的基石,若关键判罚因情绪波动而偏离规则判断,那么整个比赛的正当性就受到质疑。

中彩网官网首页值得注意的是,除克拉滕伯格事后承认错误外,当时舆论与俱乐部、主教练都曾对他的判罚提出强烈质疑。比如,埃弗顿主教练莫耶斯曾指责他“可能想成为利物浦的朋友”,暗示偏袒的潜在可能性。 citeturn0search9turn0search1

更具冲击力的是克拉滕伯格在那个赛后还收到了死亡威胁(death threats),足见球迷与舆论对错误判罚的强烈反应。 citeturn0search1turn0search2

从公正性视角看,这样的争议不仅仅是个体错误,更折射出裁判制度在极端情境下的脆弱。一旦情绪控制失衡,规则被动摇,整个比赛的信任机制就受到伤害。

3、公众舆论与媒体审判

克拉滕伯格将那场德比称作“战争”(“The North London derby was a football match. This was a war.”),表明他对舆论与现实压力的感受。citeturn0search1turn0search2 在他看来,那种德比本身就是高压、情绪爆发的代名词,在媒体与球迷眼中,他的每一次吹罚都是焦点。

随着社交媒体与传统媒体对裁判行为的即时放大,任何争议判罚都可能在短时间内被放大、解构、批判。克拉滕伯格的自曝事实上再次将当年那场德比推回公众视野,让大众重新审视“裁判”这一角色在舆论环境下的脆弱性。

媒体在该事件中扮演了“双刃剑”的角色:一方面它有监督责任,应揭露裁判可能的失误;另一方面媒体往往以“判断者”身份迅速定性,可能放大偏见、加剧裁判心理负担。克拉滕伯格犯错后的持续被批评与标签化,就说明媒体和舆论往往难以给裁判第二次机会。

更值得关注的是,克拉滕伯格自曝并不是为了寻求同情,而是对自己职业生涯的反思。但在公众视野里,这样的自曝可能被解读为“辩解”或“借口”。舆论往往不愿意给裁判“失误空间”,对其宽容度较低。因此,当他承认情绪失控时,也必然招致质疑:如果他能够出错,那么过去那些“看似正确”的判罚是否也值得重新审视?

整体而言,这起事件暴露出,裁判在公众舆论机制下几近“无所遁形”——既要面对球迷、俱乐部与媒体的无情审判,又要在高度压力下保持冷静和专业。从这个角度讲,克拉滕伯格的自曝本身就是一次对舆论机制与审判文化的警醒。

4、制度缺陷与成长机制反思

克拉滕伯格那场德比之后,他被“雪藏”多年,没有执法埃弗顿主场比赛,这本身就是裁判制度对争议判罚的惩戒机制。citeturn0search7turn0search1turn0search9 这一“隔离”做法在一定程度保护了比赛免受情绪争议影响,但也可能剥夺了裁判“翻身”的机会。

事实上,克拉滕伯格后来逐渐重新执法、成长为国际级裁判,这说明他的个人修复能力和制度给予了他第二次机会。但制度层面是否有足够保障,使裁判在重大争议后获得继续成长和监督支持,是值得反